Alcune delle più belle discussioni che ho avuto con un amico storico, sono state intorno al tema del male. Entrambi laureati in filosofia, entrambi non credenti, lui di vent’anni più grande di me.

Lui ripeteva sempre che ogni filosofia, ogni spiegazione della totalità delle cose, qualunque teorizzazione del mondo, non potesse mai situarsi totalmente al di là del bene e del male, ma fosse costantemente riportata sulla terra, per così dire, dalla ferocia del male. Dal dolore e da tutto ciò che c’è di, almeno apparentemente, inspiegabile. In parte questa cosa mi ha sempre convinto, sarà perché sono un animo che ha sempre trovato una certa affinità con le sensazioni, con ciò che vi è di lato emotivo nella vita (pur definendomi un razionalista convinto – e questo non genera contraddizione, dal mio punto di vista, ma si tratta di un’altra storia). Dall’altra invece questo non mi convince, sembra una sofisticata modalità di fuga, un modo per non pensare il male, ma per ingabbiarlo intorno alla sua stessa dolorosa tragicità.

Lacan sosteneva che il Reale, ciò che sta al fondo di tutta la realtà che ci passa davanti e che contribuiamo a costruire, occorre farlo uscire dal nostro campo visivo. Il Reale è dannoso, tragico, sanguinolento e doloroso. Noi costruiamo la realtà (con la “r” minuscola) proprio per attenuare i colori scuri del Reale.

Ho riprodotto sempre questo dialogo anche dentro la mia testa, ogni qual volta la cronaca mi riportava, davanti agli occhi, ciò che di sconfortante accadeva nel mondo. Una cosa che chiunque abbia una media informazione quotidiana prova sulla propria pelle, quel senso di sconcerto e paradossalità, di ingiustizia e inefficacia.

Poi è normale, alcuni eventi ti colpiscono di più, altri scorrono via più laterali, immersi dentro il flusso della tua quotidianità. Però mi ricordo che nel luglio del 2011, avevo 21 anni, e i morti di Utøya mi erano rimasti impressi.

Troppo impressi.

Più degli stessi morti, causati dalla medesima persona, a Oslo qualche ora prima. Anche qui, applicando una più o meno deliberata scelta che mi faceva sentire vicinissimo l’orrore dei morti su quell’isola, e un po’ più laterali gli altri. (Forse si tratta di una forma di difesa…)

Ad Utøya c’erano ragazzi come me. Che non facevano nulla di male. Così come non facevano nulla di male le donne e gli uomini in un mercato a Kabul bombardato da qualche aereo militare, o le donne e gli uomini che nella metro di Bruxelles hanno trovato la morte. Ma ad Utøya l’utopia era ancora possibile, secondo quei ragazzi. Lì non ci si limitava a vivere. Su quell’isola il sogno era vivido, il desiderio era più che mai acceso, capace di dare impulso alle vite – politiche e non solo – di quei ragazzi e di tutto ciò che li circondava e che loro potevano influenzare.

Tutto questo, dopo il 22 luglio 2011, per molte di quelle persone (morti, sopravvissuti, parenti dei morti e anche parenti dei sopravvissuti) ciò non è stato più possibile. Il Reale si è manifestato, ben oltre il velo che ne copre il lato più oscuro e malvagio, ben al di là di quella maschera che gli proiettiamo addosso affinché la nostra vita non sia un continuo nuotare a fatica nel dolore.

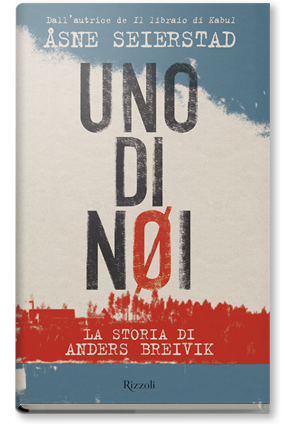

Uno di noi, di Asne Seirstad, racconta l’infanzia di Breivik, la progettazione dell’attentato, le sue convinzioni politiche e ciò che ha voluto dimostrare anche con il processo (civilissimo, nella civilissima Norvegia) a cui è stato sottoposto. Il libro tratteggia un uomo come noi, uno di noiappunto; magari cresciuto con alcuni problemi familiari che, però, non giustificano completamente la razionale follia di quegli attacchi, rivendicati alla luce di un’ideologia della purezza che fa spavento al solo pensiero. Ognuno di noi è certamente il frutto anche della storia che ha alle spalle, ma non tutti i ragazzi che nascono all’interno di contesti familiari difficili hanno la stessa personalità di Anders Breivik. L’equazione “problemi familiari, crescita difficile, allora: si spiega il suo istinto omicida” non regge. Né alla prova dei fatti, né concettualmente.

Breivik è un uomo lucido, tutt’altro che spaesato, ben convinto di sapere cosa stava facendo, realmente programmato per compiere quegli atti. Dal libro, ciò emerge in maniera a volte più limpida, altre volte in modo più oscuro.

Il testo, informatissimo e rigoroso, è la dimostrazione fisica del fatto che un’idea può generare qualsiasi cosa, anche uno dei più folli pluri-omicidi della storia europea recente. Ora, con le immagini agitate che scorrono nei TG in questi anni turbolenti, sembra tutto rientrare dentro un unico disegno. Breivik, così come molti degli attentatori di Bruxelles o Parigi o Nizza, e forse in maniera ancora più radicale, is one of us, vissuto da sempre in questa terra di relativa libertà.

Libertà che conduce e permette anche di sviluppare le folli idee di Breivik: ideologia della purezza. Parole inconcepibili.

Questo libro non dà una risposta, nemmeno una, alle mille domande che ti sorgono in testa e si riassumono in un semplice “perché?”. Racconta una storia, nella sua paradossale tragicità. Allora, pensi, forse l’orrore non si spiega. Col pensiero possiamo andare al di là di ogni bene e ogni male, ma il mondo ne è immerso totalmente. E a fatica respira.

Mai, come alla fine di questo libro, mi sono sentito spaesato e sconvolto: realmente incapace di capire se ciò che chiamo bene lo è davvero.

L’unica cosa che ho capito, ancora meglio di prima, dopo la lettura di questo libro – lettura che, come ogni viaggio che si rispetti, ti cambia alla fine del percorso –, è che esiste un male acefalo e uno invece cosciente della sua natura.

La storia di Breivik rientra nella seconda delle due opzioni, quella che fa più paura.